実のところ、「JR東日本のえきねっと」をかたる迷惑メールが頻繁に届いて困っているという声が増えています。具体的には、件名に「重要なお知らせ」や「アカウントの自動退会処理」といった文言が並び、不安を煽る内容のメールがしつこく送りつけられるのです。

こうした偽メールは受信者をだまして個人情報を盗み取ることが目的であり、「誤って開封してしまった場合に被害に遭わないか?」不安になる方も多いでしょう。

この記事では、えきねっとの迷惑メールとは何か、その迷惑メールがしつこく届く理由、万一開いてしまった場合に起こり得ること、そして開封してしまった後の適切な対処法について詳しく解説します。

えきねっとの迷惑メールとは?

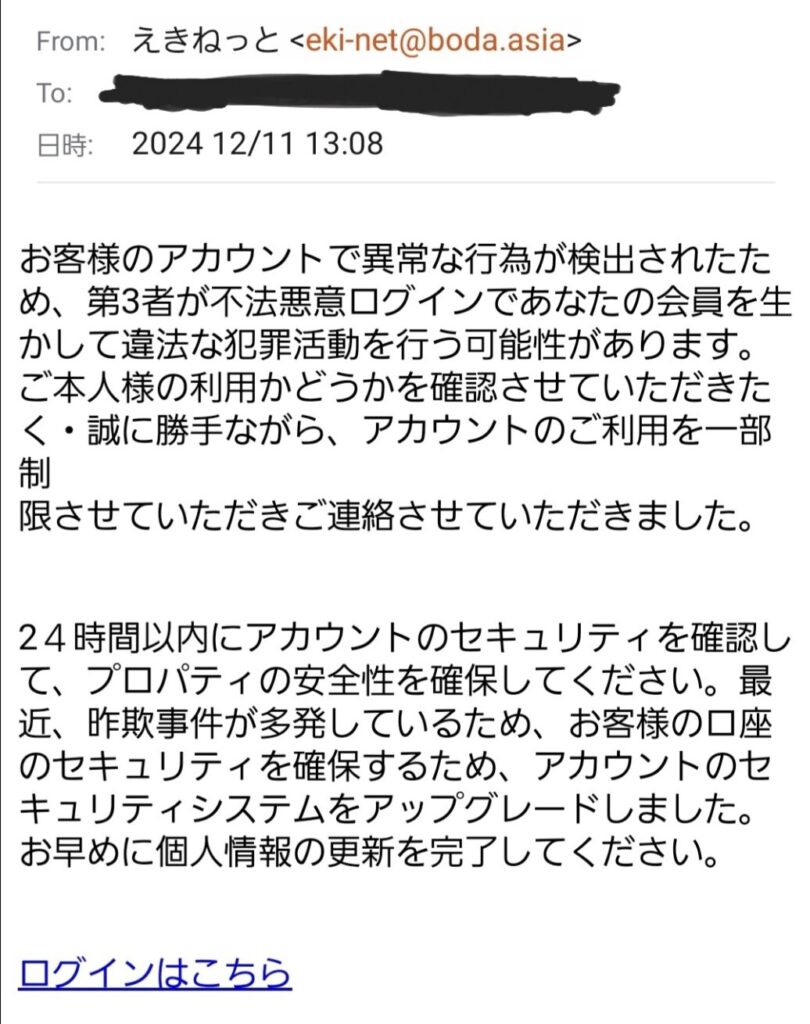

JR東日本が提供する公式サービス「えきねっと」を装ったフィッシング詐欺メールが確認されています。送信者はSMSやEメールで「えきねっと」を名乗り、本物そっくりの偽サイトへ誘導するURLを記載してきます。実際のメールは次の画像に示している通りです。

その目的は、えきねっとのログインID・パスワードやクレジットカード番号などの個人情報を盗み出し悪用することにあります。実際に、2022年以降、「えきねっと」の自動退会手続きという実在の仕組みに便乗して、「アカウントが自動退会されてしまう」という趣旨の偽メールが出回っています。

これらのメールは見た目こそそれらしく装っていますが、本文中には偽サイトへのリンクが仕込まれており、クリックすると本物そっくりのログイン画面が表示されます。そこにIDやパスワード、クレジットカード情報等を入力してしまうと、その情報がそのまま詐欺グループに盗み取られてしまうのです。

えきねっとの迷惑メールがしつこい?

「受信拒否をしても次々と送り主を変えて届く」「毎日大量のフィッシングメールが届いて困る」といった声も多く、えきねっとを騙る迷惑メールのしつこさが問題になっています。

では、なぜこれほど執拗に送りつけられるのでしょうか?

まず一つは、メールアドレス自体が何らかの形で流出してしまっている可能性です。フィッシングメールが届くということは「メールアドレスがインターネット上に漏えいしている」ことを意味し、いったん漏れたアドレス情報は犯罪者間で売買され続ける可能性があります。

そのため、一度スパム送信者のリストに載ってしまったアドレスには次々と迷惑メールが送られてきて、こちらが無視していてもしばらく止まらない傾向があります。また送信者はアドレスやドメインを変えて大量送信するため、受信側で特定の送り主をブロックしてもイタチごっこになりがちです。

さらに、メールを開封したこと自体が相手に伝わってしまい、標的として執拗に狙われるケースもあります。迷惑メールには開封を検知するためのトラッキング画像(Webビーコン)が埋め込まれていることがあり、開いてしまうと「このアドレスは使われている」と相手に知られてしまうのです。

そうすると「有効なアドレスだ」と判断した詐欺グループはさらに多くのメールを送りつけてきますし、場合によってはそのメールアドレス情報が他の詐欺グループに転売されるリスクも高まります。このように、迷惑メールがしつこく届く背景にはアドレス漏えいと開封通知の存在があるため、一度でも不審メールを受け取ったら以後は決して開封せず無視し続けることが重要となります。

迷惑メールを開くとどうなるのか?

えきねっとをかたる迷惑メールに限らず、「こうしたスパムメールをうっかり開封してしまうとどのような危険があるのか?」について具体的に考えてみましょう。これから、迷惑メールを開いてしまった場合に起こり得る主なリスクを3つ説明します。

その1: メールアドレスがバレてスパムが増える

迷惑メールの中には開封したかどうかを送信者側で把握できる仕掛けが組み込まれているものがあります。その代表例が「Webビーコン」と呼ばれる手法で、メール本文内にごく小さな画像ファイルを埋め込んでおき、受信側がメールを開いた際に自動的にその画像を取得することで開封を検知する技術です。

メールソフトの設定で画像を自動表示する設定になっていると、メールを開いた瞬間に、このWebビーコンが読み込まれ、「メールが開かれた=このメールアドレスは現在使われている」という情報が送信者に伝わってしまいます。

一度アドレスが有効だと知られてしまうと、さらに多くの詐欺メールを送りつけられる可能性が高まるうえ、前述のとおりリスト化されたアドレスが他の詐欺グループに出回ってしまうリスクも出てきます。その結果、迷惑メールの量が今まで以上に増えてしまう恐れがあります。

つまり、迷惑メールを開封すること自体が「もっと送ってくれ」と知らせるようなものになってしまうのです。この被害を避けるためにも、不審なメールは最初から開かず即削除するのが賢明といえます。

その2: 開いただけでウイルスに感染する危険がある

「メールを開いただけで本当にウイルス感染なんてするの?」と思うかもしれませんが、実は開封しただけでマルウェアに感染するケースもゼロではありません。

とりわけ、注意すべきなのはHTML形式のメールです。HTMLメールとは画像や装飾を含みWebページのような見た目になっているメールのことで、本来は読みやすくするための形式ですが、犯罪目的で悪用される場合があります。

例えば、メール本文内に悪意あるスクリプトを埋め込んでおき、受信者がメールを開いた瞬間にそのスクリプトが自動実行されてウイルスをダウンロードさせる、といった手口が確認されています。このようなメール開封型のウイルスに感染してしまうと、コンピュータやスマートフォンの動作を妨げられたり、内部の個人情報を抜き取られたりする恐れがあります。

実際に、ウイルスに感染してしまってからでは対処が非常に困難になるため、「心当たりのない送信元からのメールは開封しない」ことが肝心です。また、メールソフトの設定で受信メールをテキスト形式で表示するようにしておくのも有効な対策です。いずれにせよ、不用意に迷惑メールを開かないことがウイルス感染のリスクを避ける上で重要です。

その3: 個人情報を盗まれる恐れがある

迷惑メールの多くはフィッシング詐欺を目的としています。メールを開いて本文中のURLをクリックすると、精巧に偽装された偽のログインページに誘導され、「ログインし直してください」「本人認証のため情報を入力してください」といった指示が表示されるのが典型です。

今回問題となっている「えきねっと」を装ったメールの場合、「セキュリティ上の問題が発生したためアカウント情報の更新が必要です」といった文面で偽のログイン画面に飛ばされ、IDやパスワードの入力を求められるケースが確認されています。

そこで誤って情報を入力してしまうと、そのアカウント情報はそのまま第三者に流出・悪用されてしまうおそれがあるのです。

仮に「えきねっと」のログイン情報を盗まれた場合、攻撃者はアカウントに不正ログインして個人情報を閲覧したり、登録してあるクレジットカードで勝手に切符を購入したりするかもしれません。また、クレジットカード番号や暗証番号等の情報を入力してしまった場合、カードを不正利用され高額な請求被害に遭う危険も高まるので注意してください。

迷惑メールを開いてしまった時の対処法

不運にも迷惑メールを開封してしまったり、本文中のリンクをクリックしてしまった場合でも、迅速かつ適切に対処すれば被害を最小限に抑えられる可能性があります。ここからは、ケース別に3つの対処法を説明します。

方法1: 端末のネット接続を切断してウイルススキャン

まず初めに行うべきは、端末をネットワークから切り離すことです。

迷惑メールを開封してしまった段階では深刻な被害に遭うリスクは低いと考えられますが、開封しただけでウイルスに感染する悪質なメールも存在するため、念のため対策を講じることが推奨されています。

具体的には、まず端末(PCやスマホ)のWi-Fiや有線LANなどネット接続をすぐ切断してください。仮にウイルスに感染していた場合でも、インターネット経由で外部に個人情報が送信されたり、他のデバイスに感染が広がったりするのを防ぐ効果が期待できます。

次に、ウイルス対策ソフト(セキュリティソフト)で端末をフルスキャンしましょう。最新のウイルス定義ファイルにアップデートした上でスキャンを実行し、もしマルウェアが検出された場合はソフトの指示に従って隔離・削除します。最近では、スマートフォン向けのセキュリティアプリも充実していますので、PCだけでなくスマホで開いてしまった場合も必ずウイルスチェックを行ってください。

方法2: パスワード変更・カード会社への連絡

次に、迷惑メール経由で少しでも個人情報を入力してしまった可能性がある場合は、迅速な対応が求められます。まず、該当するサービスのIDやパスワードをただちに変更してください。

例えば、えきねっとの偽サイトで誤ってログインID・パスワードを入力してしまった場合は、すぐに公式サイトにアクセスしてパスワードを変更するか、心配であれば一度アカウントを退会するのも有効です。

もし、フィッシングサイト上でクレジットカード番号などを入力してしまった場合は、ただちにカード会社へ電話してカードの利用停止(支払い停止)等の措置を依頼してください。カードの不正利用被害を未然に防ぐため、カード再発行や利用明細の監視強化などの対応を講じてもらえるはずです。

また、不正送金の被害に遭った場合は口座のある金融機関、クレジットカードの不正利用被害に遭った場合はカード会社がそれぞれ相談窓口を設けていますので、忘れずに連絡しましょう。基本的に、同じパスワードを他のサービスでも使い回していた場合は被害が連鎖する恐れがありますので、該当する全てのサービスのパスワード変更も必要です。

方法3: 迷惑メール対策を強化する

最後に、今後同種の詐欺メールに引っかからないための再発防止策を講じましょう。基本は「迷惑メールには二度と関わらない」ことです。開封はもちろん、本文中のリンクをクリックしたり、返信したりしないでください。

今回のようなフィッシングメールを受け取った場合、メールごと削除して放置するのが一番であり、それ以上のことをしなければ大事に至りません。そのうえで、メールサービスや携帯キャリアの迷惑メールフィルター機能を活用しましょう。

多くのメールサービスでは、迷惑メールを自動判定して受信トレイとは別のフォルダに振り分けたり、特定のドメインからのメールを拒否したりする設定が可能です。

実際、フィッシング対策協議会も「フィッシングメール対策には迷惑メールフィルターが有効」であるとしており、大量のフィッシングメールが届く場合にはフィルター設定が適切に有効になっているか確認するよう呼びかけています。必要に応じて受信拒否リストや許可リストを調整し、危険なメールが届きにくい環境を整えましょう。

それでもなお迷惑メールが止まらない場合、思い切ってメールアドレス自体を変更してしまうことも検討してください。前述のように漏えいしたアドレス情報を完全に消すことはできませんが、新しいアドレスに移行することで大量の迷惑メールから解放される効果が期待できます。

何より、「自分は絶対大丈夫」と過信せず常に最新の手口に注意を払い、不審なメールは相手にしない習慣を徹底することが再発防止には欠かせません。

まとめ:とにかく無視するのが重要

えきねっとをかたる迷惑メールが何度もしつこく届いても、とにかく無視を貫くことが最も重要な対処法です。本文中で解説したように、これらのメールは巧妙に偽装されているものの、内容はすべてデタラメであり、返信したり指示に従ったりしない限りこちらに実害は及びません。

JR東日本も「『アカウントが制限された』『支払いが確認できません』等の緊急を要する内容で個人情報入力を誘導するメールは全て偽物」であり、開封せずに削除してくださいと公式に注意喚起しています。結局のところ、フィッシング詐欺の被害防止には「疑わしいメールは相手にしない」ことが肝心です。

たとえメールの件名や内容が巧みでも決して慌てず、正規の連絡か不安な場合は自分で公式サイトや連絡先を調べて確認するようにしましょう。今回取り上げたえきねっとの偽メールに限らず、類似の迷惑メール全般に言えることですが、最終的には「無視こそ最大の防御策」です。不審なメールはゴミ箱に直行させ、安心・安全なネット利用を心がけてください。

コメント